Das Leben der Dinge

Die Objekte in der Sammlung der SKKG haben eine Geschichte – und können Geschichten erzählen. Mit welchen Fragen können wir an sie herantreten und was erfahren wir heute über sie? Student:innen der Kulturanthropologie an der Universität Basel haben sich mit ausgewählten Gegenständen auseinandergesetzt und Objektbiografien verfasst.

Ein anderer Blick auf die Sammlung

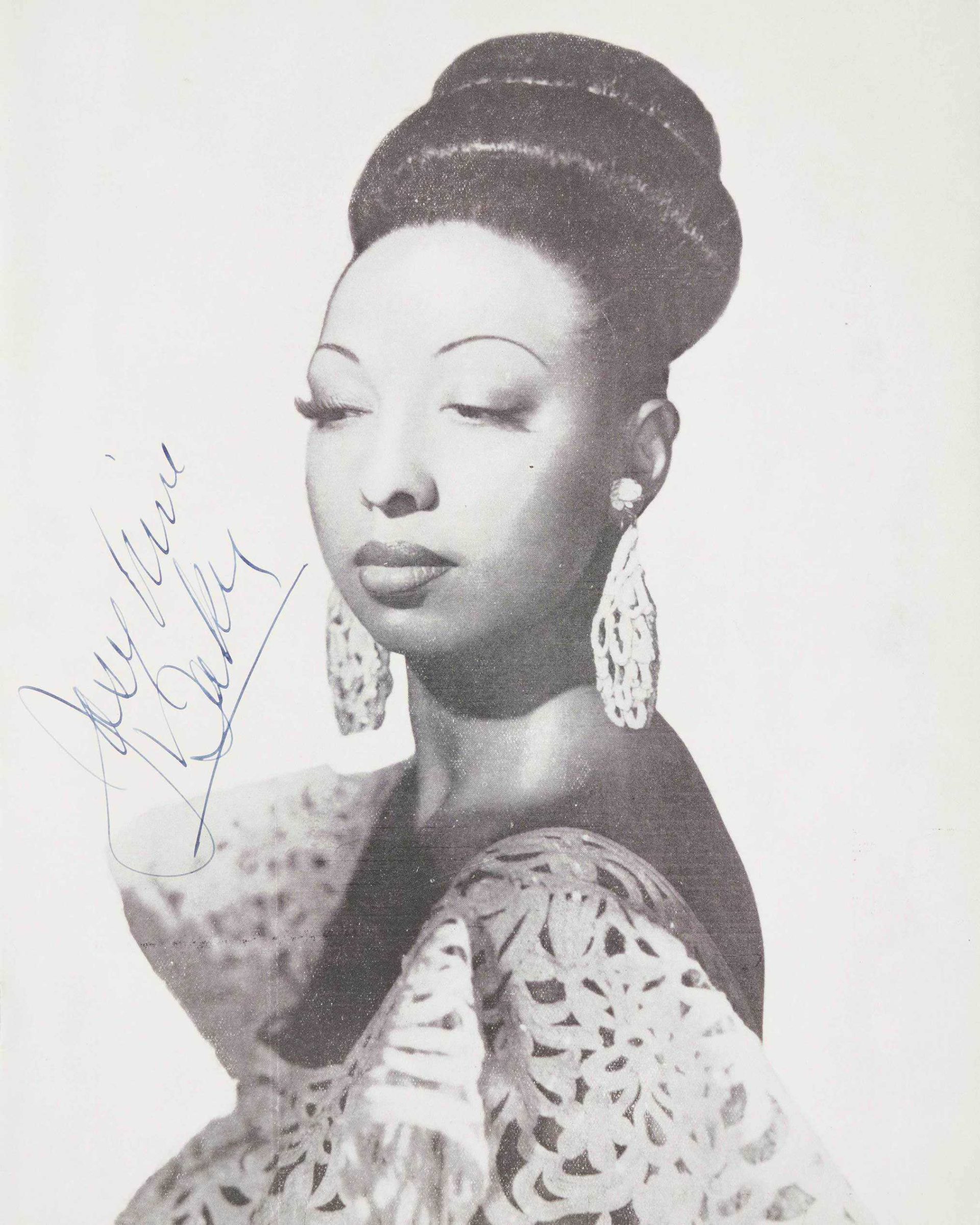

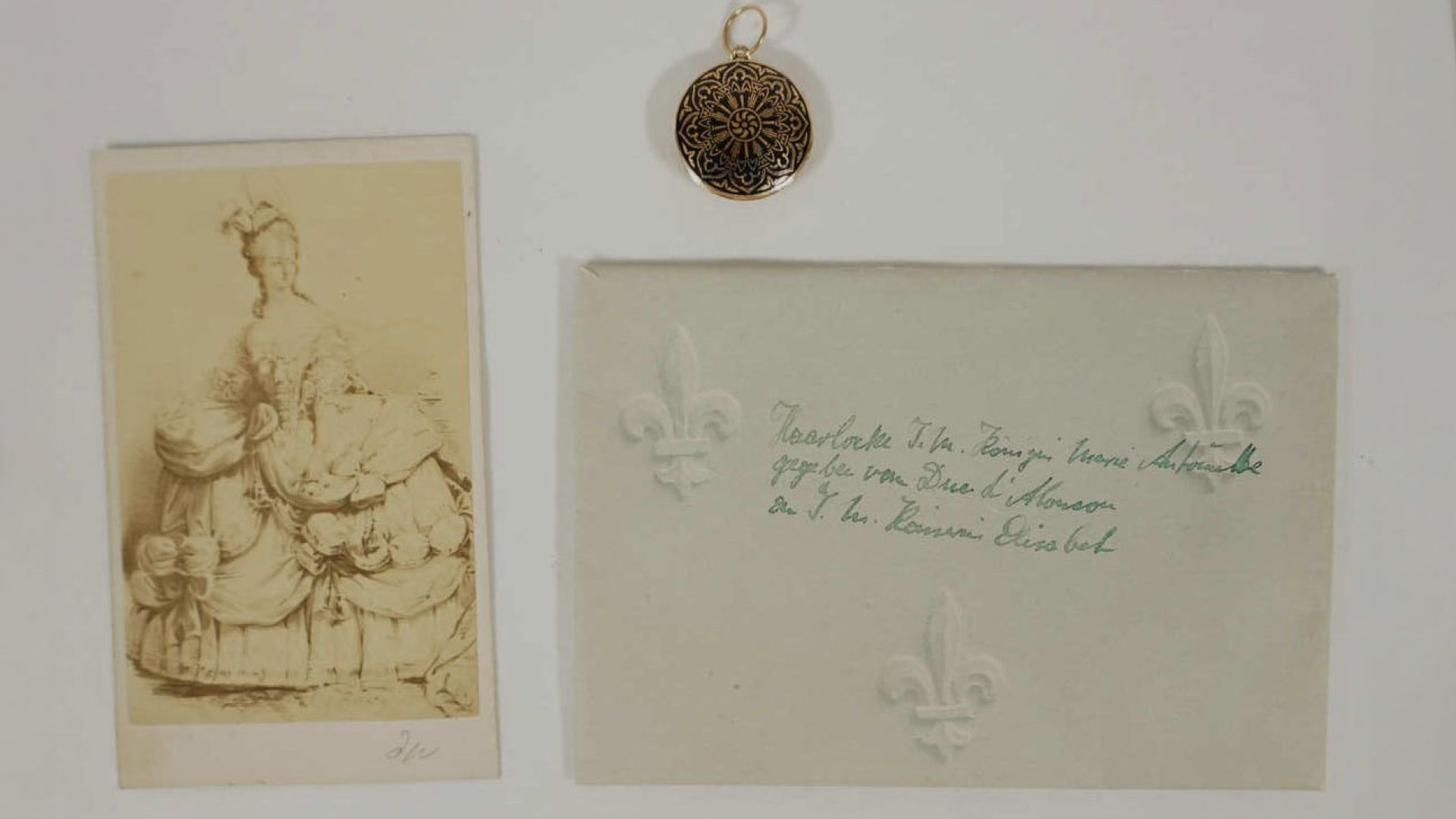

Ein Autogramm bezeugt: Die berühmte Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin Joséphine Baker (1905-1975) hat dieses Stück Papier in den Händen gehalten. Eine Haarlocke von Königin Marie-Antoinette (1755-1793) ist ein physisches Überbleibsel einer Person, die die Französische Revolution miterlebt, aber nicht überlebt hat. In der von Bruno Stefanini zusammengetragenen Sammlung findet sich ein umfangreicher Bestand von sogenannten «Kontaktikonen», also von Gegenständen historischer und berühmter Persönlichkeiten, die eine intime Verbindung zwischen Objekt und Person offenbaren.

Im Seminar «Vergegenwärtigte Zeit in Dingen? Erkundungen in einer Privatsammlung» hat Konrad Kuhn, Lehrbeauftragter am Fachbereich Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie an der Universität Basel, die Sammlung der SKKG im Frühlingssemester 2023 in den Mittelpunkt gestellt. Gemeinsam mit Domingo Ramos, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Sammlung bei der SKKG, erkundeten Kuhn und seine Student:innen die verschiedenen Kulturgüterdepots der Stiftung. Das Interesse von Kulturanthropolog:innen unterscheidet sich von jenem von Kunsthistoriker:innen oder Kurator:innen. Sie befassen sich mit Objekten, die nicht der Hochkultur zugerechnet werden, sondern mit jenen ganz unterschiedlichen Dingen, die den Lebens- und Arbeitsalltag der Menschen in verschiedenen Epochen geprägt haben.

Es sind auf den ersten Blick also «banale» Gegenstände, anhand derer die Wissenschaftler:innen viel über die Menschen und Gesellschaften lernen können, die sie gebraucht, gehegt, geliebt und gepflegt haben. Wie organisieren sich die Menschen mit den Dingen, die sie umgeben? Welchen Stellenwert schreiben sie ihnen zu? «Die Antworten auf diese Fragen sind wandelbar. Objekte haben keine stabile Bedeutung, sondern werden von den Menschen immer wieder mit neuen Zuschreibungen aufgeladen», sagt Konrad Kuhn. Die Objektbiografie ist ein theoretischer Ansatz und zugleich eine Methode, mit der Kulturanthropolog:innen diesen materiellen und sozialen Rollen und Funktionen von Dingen nachgehen.

Die Biographie des Medaillons

Der Begriff der «Biografie» ist dabei metaphorisch zu verstehen und soll aufzeigen, dass die Forschung über die Untersuchung von Materialveränderungen oder Handwechseln (Provenienzforschung) hinausgeht und die sich stets wandelnde kulturelle Bedeutung der Dinge miteinbezieht. Im Seminar haben die Student:innen Texte gelesen und diskutiert, die Depots der SKKG besucht und Biografien zu ausgewählten Gegenständen geschrieben. Entstanden sind unter anderen eine Arbeit zu Autogrammen von Joséphine Baker, die Objektbiografie eines Medaillons mit einer Haarlocke von Königin Marie-Antoinette und eine Auseinandersetzung mit den Auktionskatalogen von Bruno Stefanini.

Anhand der Autogramme von Joséphine Baker wird die kommerzielle Vermarktung berühmter Persönlichkeiten via Bild und Text untersucht. Die Haarlocke von Marie-Antoinette war später einmal im Besitz von Kaiserin Sisi von Österreich und gibt Anlass, über adlige Verwandtschaftsgeflechte und deren Stellenwert für die Legitimation der Monarchie nachzudenken. Die Auseinandersetzung einer Studentin mit Bruno Stefaninis Auktionskatalogen hat innerhalb der SKKG Fragen zu seinen Absichten ausgelöst. Hat er beispielsweise Fehler in Rechtschreibung und Grammatik korrigiert, um die Texte später für sein geplantes Museum wiederzuverwenden?

«Universitäten und Wissenschaftler:innen brauchen Zugang zu Sammlungen für ihren Lehrauftrag und ihre Forschung. [...] Dass die Student:innen vor Ort in Kontakt treten durften mit den Objekten, war ein einzigartiges Erlebnis für sie.»

Konrad Kuhn, Kulturanthropologe

Kein Museum, aber auch keine Blackbox

Die SKKG plant kein eigenes Museum und auch kein Schaulager. Die Sammlung ist zugänglich über die Objekte, die in aktuellen Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen sind. Der Fachcommunity stehen die Türen zu den Sammlungsdepots auf Anfrage aber offen. «Universitäten und Wissenschaftler:innen brauchen Zugang zu Sammlungen für ihren Lehrauftrag und ihre Forschung. Private Sammlungen sind hingegen oft komplette Blackboxes. Bei der SKKG allerdings haben wir das Gegenteil erlebt: die Kooperation war von gegenseitigem Interesse und Offenheit getragen.

Dass die Student:innen vor Ort in Kontakt treten durften mit den Objekten, war ein einzigartiges Erlebnis für sie», meint Kuhn. Die Kontaktikonen in der Sammlung der SKKG aktivieren ein emotionales Wechselspiel zwischen Faszination und Irritation. Dabei haben sich die Student:innen zahlreiche Fragen gestellt, die von Domingo Ramos und seinen Kolleg:innen beantwortet werden konnten. Vieles andere bleibt aber unerklärbar.